发布日期:2025-7-29 10:00:54

钛是重要的战略金属材料,通过将钛与不同元素合金化,可形成 α 型、α+β型和 β 型钛合金 [1-2] 。相比其他金属,钛及钛合金具有高比强度、优异耐腐蚀性和生物相容性等综合性能,在航空航天、海洋工 程、生物医疗等领域得到广泛应用 [3-4]。然而,钛及钛合金在一些极端或特定环境下存在表面性能不足的 缺点,在服役过程中易导致材料损伤。例如,Ti-6Al-4V 合金具有极佳的耐腐蚀性,适合应用于海洋工程和 深海探测等领域 [5],但因其表面硬度低、摩擦系数大、耐磨性差等原因,在推广应用中受到一定限制。表 面处理与改性是改善钛及钛合金表面性能,拓展其应用领域的有效途径。钛材作为骨科和牙科植入物的关键 材料,对其进行表面处理,可以提高耐腐蚀性、耐磨性和生物相容性。另一方面,通过表面处理能够提升植 入钛合金的骨整合能力,对术后恢复具有积极作用 [6]。在航空航天领域,钛合金被广泛应用于发动机叶片 、紧固件、机身结构等关键部件。但是,钛合金在高温环境下易发生氧化反应,形成脆性氧化层,导致材料 力学性能下降甚至失效。通过表面处理制备耐高温涂层已成为解决钛合金高温氧化问题的关键技术手段。

钛及钛合金表面处理技术与其他金属表面处理技术在原理上相似,许多研究中都有相互借鉴和应用,均 以提高材料性能、延长使用寿命为目的。然而,由于钛及钛合金的特殊性,在应用某些表面处理技术时需要 进行特定的设计和调整,以适应其特性。根据钛及钛合金的特性,将其表面处理技术分为三种类型:①表面 涂覆技术 在钛及钛合金表面通过物理或化学方法添加一层与基体材料完全不同的膜层,以提高其性能;② 表面改性技术 在不改变原材料或制品性能的前提下,通过物理、化学的方法改变材料表面的化学成分和组 织结构,以改善材料的表面性能;③复合表面处理技术 结合两种或多种表面处理工艺,达到进一步强化表 面性能的目的。本文系统介绍了钛及钛合金表面处理技术的最新研究进展,内容涵盖表面涂覆技术、表面改 性技术和复合表面处理技术。通过深入分析各种表面处理技术的原理、应用和效果,旨在为科研工作者提供 关于钛及钛合金性能优化的理论指导和技术支撑。

1、表面涂覆技术

表面涂覆技术通过物理或化学手段,在基体材料表面涂覆一层与其性质迥异的涂层,目的是增强材料的 表面性能。常见的传统涂覆方法包括物理或化学气相沉积以及热喷涂技术,近些年涌现的先进技术则有爆炸 喷涂、等离子喷涂以及非平衡磁控溅射等。

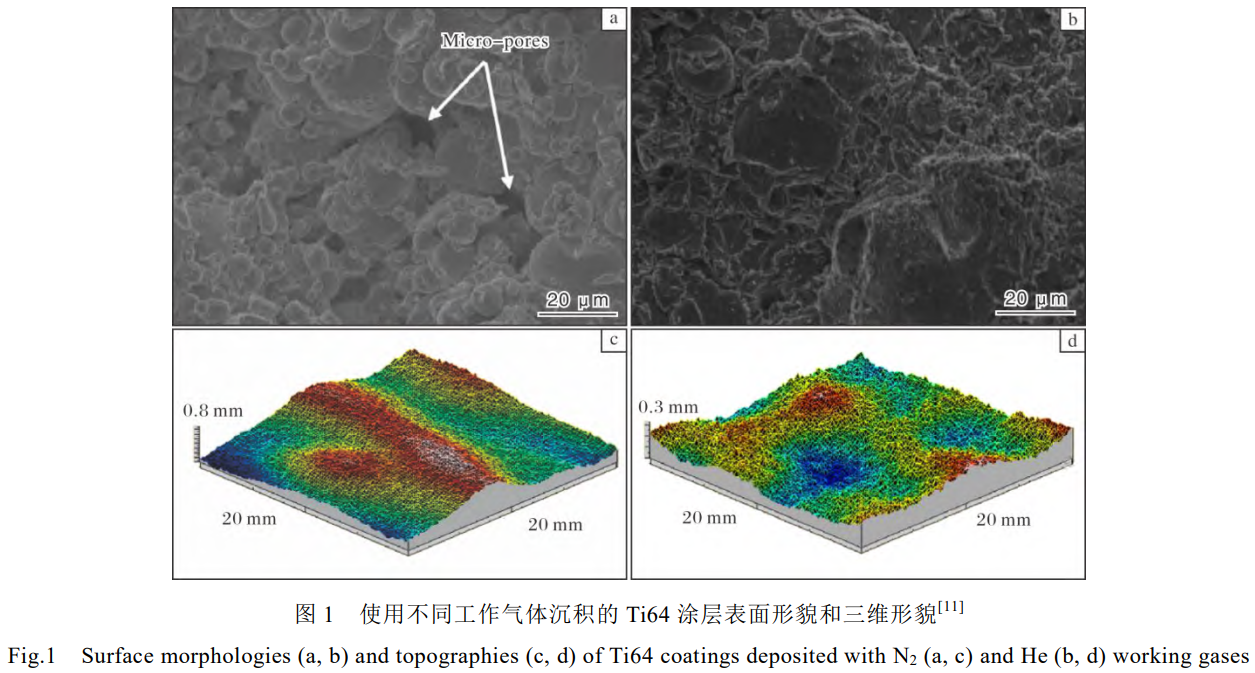

气相沉积技术包括物理气相沉积(physical vapor deposition, PVD)和化学气相沉积(chemical vapor deposition, CVD),该技术通过不同的物理或化学方法向工件表面沉积一层微米或纳米尺寸级别的 固态薄膜,以改变材料表面性能 [7]。PVD 是在真空条件下通过电子束将材料源气化,变为气态原子或分子 状态,然后沉积在基体表面形成薄膜的技术 [8],主要方法有真空蒸发镀膜、磁控溅射镀膜、电弧等离子镀 膜、离子镀膜和分子束外延镀膜 [9-10]。Khun 等 [11] 分别使用氮气和氦气作为冷喷涂工作气体,在 Ti-6Al-4V 合金基体上沉积 Ti64 涂层。研究发现,使用氮气沉积的 Ti64 涂层表面可以清晰地看到微孔, 而使用氦气沉积的 Ti64 涂层表面则未发现微孔,如图 1 所示。此外,与使用氮气沉积的涂层相比,使用 氦气沉积的 Ti64 涂层(图 1b)表面具有更多被压平的 Ti64 颗粒。摩擦磨损试验和腐蚀试验结果表明, 使用氦气沉积的 Ti64 涂层硬度更高,耐磨性更好;在浓度 0.6 M 的 NaCl 溶液中,使用氦气沉积的 Ti64 涂层因其孔隙率较低,阳极溶解程度低于使用氮气沉积的涂层。

Hatem 等 [12] 利用等离子体增强磁控溅射(plasma enhanced magnetron sputtering, PEMS)技术在 Ti-6Al-4VELI 合金表面制备了低摩擦 Ti-Si-C-N 纳米复合涂层。该涂层样品与无涂层样品相比,磨损率至 少降低了 97%。此外研究还发现,涂层样品的磨蚀性能与涂层的化学组成和纳米结构密切相关。

CVD 则是通过化学反应在基体表面沉积一层材料,适用于制备高性能涂层,是一种生产高质量薄膜和涂 层的可靠技术。根据反应器中用于薄膜沉积的能量源,CVD 技术主要分为热壁 CVD、冷壁 CVD 以及等离子 体增强 CVD(plasma enhanced chemical vapor deposition, PECVD)三种类型 [13]。热壁 CVD 是化学反 应和沉积直接作用于反应器内被加热元件包围的基材表面,以提供反应所需的温度。而冷壁 CVD 仅基材被 加热,通常通过电流或感应加热,反应室的内壁则保持在室温状态。PECVD 技术则是将前体气体,如烃类和 氢气,引入包含基材的真空室中,通过微波或射频在气体混合物中产生等离子体,使得前体分子分解成活性 物质,这些活性物质随后在基材上发生反应并沉积,形成薄膜 [14]。Radtke 等 [15] 采用 CVD 法并利用 一种化学式为[Ag5(O2CC2F5)5(H2O)3]的新型化合物前驱 体,在 Ti-6Al-4V 合金表面和经过钛酸钠纳米管层修饰的钛合金(Ti-6Al-4V/TNT)基底上制备了分散的银 纳米颗粒(AgNPs)。研究结果表明,通过 CVD 法可有效将银纳米颗粒引入 Ti-6Al-4V/TNT 系统中;Ti- 6Al-4V/TNT/AgNPs 复合材料具有优异的力学性能,在构建具有长期抗菌活性的植入物领域展现出极大的应 用潜力。

热喷涂技术通过热源将材料加热到熔融或半熔融状态,利用气压形成高速粒子流喷射在基体表面,不断 沉积形成具有高附着力的耐磨涂层。常见的热喷涂工艺有火焰喷涂、电弧喷涂、等离子喷涂、爆炸喷涂等 [16]。火焰喷涂和电弧喷涂工艺灵活性高,在喷涂过程中对基体的影响较小,基体表面温度也相对较低,不 会引起基体材料组织变化或性能改变,综合成本效益较高。但是,在结合强度、致密性、耐磨性、硬度、热 损伤控制、工艺参数控制以及涂层均匀性方面相比于爆炸喷涂和等离子喷涂技术存在一定的缺点,限制了它 们在某些高性能场景(如高结合强度、高耐磨性)的应用 [17-19]。

爆炸喷涂技术作为一种高能表面处理技术,其通过瞬态爆轰反应释放的化学能转化为高温、高压气体射 流,驱动喷涂粉末以超音速撞击基材表面,经剧烈塑性变形形成致密层状堆叠结构,实现冶金级结合界面。 目前,该技术在钛合金中的应用普及度较低,主要由于存在以下三方面技术瓶颈。首先,材料相容性受限。 钛合金的高温敏感性特征导致爆轰过程中易形成TiO2">TiO2氧化膜,其脆性本质会显著削弱涂层/基材界面的结合强度。现有适用于钛合金的涂层体系主要集中于NiCr-Cr3C2NiCr-Cr3C2、 WC-Co 等少数陶瓷金属复合体系,材料选择局限性进一步制约了该技术的应用场景。其次,受工艺经济性制 约。相较于冷喷涂(设备投资一般小于 50 万元)、激光熔覆(能耗一般小于 3kW.h/m2)等主流技术,爆炸喷涂系统需配置专用爆轰室及粉末输送装置,单次喷涂成本约高出 40%~60%。对于加工余量有限的钛合金精密零件(如航空紧固件),需多次喷涂(通常 3~5 次)才能达到 150~200μm 的有效涂层厚度,经济性劣势尤为突出。第三,技术生态存在壁垒。国内爆炸喷涂设备长期依 赖进口(主要供应国为德国、美国),关键参数如爆轰波形调控、粉末粒径匹配等技术受国际专利封锁。但 是,该技术在钛合金微型零件的表面修复方面展现出独特优势,爆轰冲击波诱导的基材表面纳米晶化可显著 提升耐磨性,为航空发动机叶片榫头等关键部件的延寿提供了新方案。因此,国内对该表面处理技术同步开 展了深入研究,目前也取得了一定的进展。如北京航空材料研究院郭孟秋团队 [20] 通过优化NiCr-Cr3C2涂层的爆炸喷涂工艺,对钛合金零件磨损超差问题进行了表面喷涂修复。爆 炸喷涂获得的NiCr-Cr3C2涂层均匀、致密,结合强度大于 70 MPa,显微硬度大 于 650 HV。上述表面处理工艺对钛合金基材无影响,修复后的钛合金零件尺寸公差、密封性均满足要求, 明显改善了小型零部件的耐磨防护性能。当前研究热点正转向通过脉冲爆轰模式调控热影响区,同步开发 TiAl/Al2O3梯度涂层体系,以期突破钛合金高温防护的技术瓶颈。

等离子喷涂技术是利用气体电离后生成的炽热等离子体作为加热媒介,能够熔化众多金属及陶瓷材质。 在先进的大气等离子喷涂系统里(atmospheric plasma spraying, APS),物料被加热至熔融或半熔融状态 ,进而沉积在基材表面并构成多孔层状构造的涂层。该涂层能有效屏蔽热量传递,展现出较低的热传导性能 [21]。Luo 等 [22] 采用等离子喷涂技术在钛合金表面制备出氧化锆涂层,增强了人牙龈成纤维细胞 (human gingival fibroblasts, HGFs)的生物活性。Kurdi 等 [23] 采用等离子喷涂技术在 β 型钛合金 (Ti-35Nb-7Ta-5Zr)基体上沉积了经氧化钛(TiO2)强化的羟基磷灰石(HA)涂层,钛 合金基体材料和增强涂层的优势均得以充分发挥,包括 β 型钛合金相对较低的弹性模量,以及羟基磷灰石 的多孔结构与类骨成分,优化了植入材料的生物相容性和稳定性。周志强等 [24] 采用 APS 技术在 TC4 钛 合金基材上制备成分为Al2O3-40%TiO2的 AT40 陶瓷涂层,探讨了高温环 境下 AT40 陶瓷涂层的摩擦磨损性能及机理。研究表明,AT40 陶瓷涂层呈现出典型的热喷涂层状结构,具 有均匀的相分布和致密的结构,其平均显微硬度较 TC4 钛合金基材提高了 81%。AT40 陶瓷涂层在 200、 350、500℃下的高温硬度分别为 513、463、448 HV0.3。

非平衡磁控溅射是一种磁控溅射技术,其特点是在磁控溅射系统中引入非均匀磁场,改善溅射过程中电 子云的空间分布,从而提升薄膜的质量和性能 [25-27]。Fu 等 [28] 采用非平衡磁控溅射系统在硅和 Ti- 6Al-4V 合金基体上制备了不同钼含量的 CrMoSiN 涂层,并测试了涂层试样在海水中与 SiC 球滑动的摩擦 腐蚀行为。研究表明,在 CrSiN 涂层中加入 Mo 元素后,形成了致密的柱状结构(Cr,Mo)N 置换固溶体, 涂层表面形貌由细小的圆顶形状转变为具有沟槽边界且相对平整的形状。CrMoSiN 涂层在阳极极化和摩擦磨 损协同作用下可形成MoO3层,其磨痕变得光滑,没有涂层剥落痕迹。此外,CrMoSiN 涂层 微观结构致密,可降低发生空蚀的风险。众所周知,半导体MoO3层兼具优异的电化学响应 特性与良好的润滑性能,可以在摩擦腐蚀测试中保护 CrMoSiN 涂层免受侵蚀。此外,即使MoO3和Cr2O3层被破坏,CrMoSiN 涂层的致密微观结构仍然能够有效阻止海水侵蚀,可以有效提 高合金的摩擦腐蚀性能。

2、表面改性技术

表面改性技术是在保持基体材料性能的前提下,通过物理或化学方法,对材料表层进行成分设计、组织 结构调控或界面结构优化,从而定向改善其表面性能(耐磨性、耐蚀性、生物相容性等)的表面处理技术。 该技术通过表面原子层尺度改性,实现表面宏观性能提升,具有不影响基体固有属性的显著优势。常见的物 理表面改性技术有喷丸强化、离子注入、激光处理等,化学表面改性技术有化学镀、电镀和化学气相沉积等 。

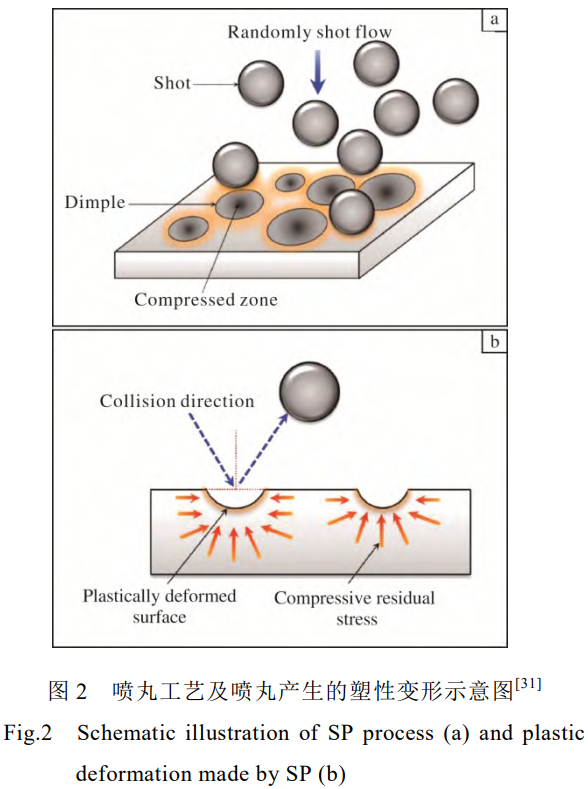

喷丸强化(shot peening, SP)是一种常用的表面强化技术,可有效提高部件的使用寿命,同时保持其 原始的内部化学结构。其工作原理包括利用压缩空气、加压水、超声波能量或离心力以高速推动球形颗粒撞 击材料表面。弹丸的冲击会在部件表面产生塑性变形和残余压应力层 [29],压应力层的引入可有效防止裂 纹的产生和扩展,提高材料的抗疲劳性。此外,喷丸强化还可以有效细化晶粒,从而提高疲劳强度和抗应力 腐蚀开裂能力 [30]。图 2 为 SP 工艺及喷丸产生的塑性变形示意图 [31]。西南交通大学 Ji 等 [32] 对 比分析了微喷丸(modern shot peening, MSP)和传统喷丸(traditional shot peening, TSP)对 Ti- 6Al-4V 合金疲劳性能的影响。研究发现,MSP 试样表面粗糙度较低,并形成了一层细化程度更高、晶粒分 布更均匀的晶粒细化层。疲劳性能测试显示,与未喷丸(UP)试样相比,MSP 和 TSP 试样在经历 2×107次加载循环后的疲劳强度分别提高了 42% 和 17%。相比 TSP 试样,MSP 试样表 现出更高的临界应力,因此其疲劳寿命更长。

激光表面强化技术是一种先进的表面处理技术,利用高能激光束对材料表面进行加热、熔化和冷却等处 理,从而改善材料表面的力学性能和物理性能。该技术在钛合金材料中应用广泛,效果显著。孟宪凯等 [33] 以 Ti-6Al-4V 合金为研究对象,开展了双脉冲激光冲击强化(dual-pulse laser shock peening, DPLSP)实验。研究发现,双脉冲激光冲击强化通过诱导生成细晶–粗晶–细晶的复合结构,可在维持较好 延伸率的同时提升材料的抗拉强度。双脉冲激光冲击强化试样的影响层深度达到 550μm,表面显微硬度相 比未处理试样和单脉冲激光冲击强化试样分别增加了 16.7% 和 10.1%,抗拉强度分别提升了 7.09% 和 4.81%,断后延伸率维持在 13.48%。Fogagnolo 等 [34] 通过激光表面强化技术对商业纯钛进行表面改性, 实验中选择使用铌或铜作为合金化元素,在不同热输入条件下形成了多种改性表面结构。通过对激光轨迹的 熔合区进行表征,发现所有激光熔合区的硬度均显著提升,但杨氏模量的变化取决于添加的合金元素及工艺 参数。研究还发现,在 200 W 激光功率下获得的铌合金化激光熔合区的杨氏模量比基材低 30%,而在其他 条件下均产生了更硬的表面区域。因此,通过这种方法可以获得更高硬度但刚性较低的涂层。

化学热处理是通过化学介质在高温环境下处理材料,以改变其表面层化学成分和结构的技术。对于钛合 金,常见的化学热处理包括渗碳、渗氮、碳氮共渗等。利用这些处理技术可以提高钛合金的表面硬度、耐磨 性和耐蚀性,同时改善其抗疲劳性能。碳是对钛合金表面硬度影响最大的元素之一,将碳注入合金表面层可 以有效提高表面硬度和耐磨性能。通常认为,对材料表面起强化作用的主要是渗碳层中的硬质 TiC 颗粒。 以 Ti-6Al-4V 合金的渗碳处理为例,经碳化处理后,材料表面会形成由碳化物颗粒组成的硬化层。与未处 理材料相比,渗碳处理后的材料硬度提高了约 128%,疲劳强度和耐磨性也有所提高 [35]。Wu 等 [36] 研 究了不同温度下渗碳处理的 TA2 纯钛在含氟混合酸中的腐蚀行为。对比发现,渗碳层的厚度随着渗碳温度 的升高而增加;经 910℃渗碳处理的 TA2 纯钛可形成较厚的 TiC 层,并表现出较好的耐蚀性能;真空感应 渗碳随着渗碳温度的升高,TA2 纯钛表面渗碳层厚度增加,并具有更高的阻抗膜值和较小的腐蚀电流,因而 在低浓度含氟离子(F–)酸溶液中具有显著的腐蚀防护效果。Dong 等 [37] 研究了渗碳处理对钛合金类金 刚石(diamond-like carbon, DLC)涂层结合强度的影响,发现渗碳处理可以有效减小 DLC 涂层的晶粒尺 寸,从而提高涂层的致密度。渗碳层还抑制了大部分 DLC 涂层中的晶界迁移,防止了晶粒粗化并赋予材料 更高的热稳定性。

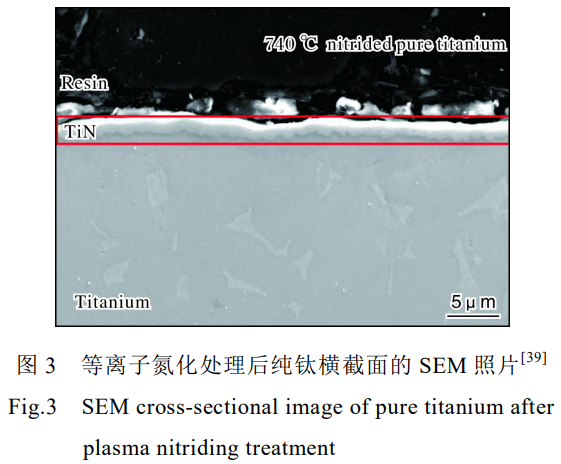

氮对钛合金的表面硬度也有显著影响,氮化处理可大幅提高钛合金的表面硬度和耐摩擦腐蚀性。常见的 渗氮处理包括固体渗氮、气体渗氮和等离子渗氮,这些处理通常需要几个小时才能实现所需的表面改性。 Zhao 等 [38] 指出,纯钛经等离子氮化处理后可生成类似于 DLC 涂层并且厚而致密、均匀的 TiN 涂层, 如图 3 所示。该涂层具有优异的电化学稳定性、摩擦学性能和抗摩擦腐蚀性能,作为生物材料植入人体表 现出良好的综合性能。Seo 等 [39] 采用了一种创新的碳氮共渗工艺,即通过在氮气环境中用激光照射纯石 墨粉进而在 Ti-6Al-4V 合金表面实现碳氮共渗层的制备。合金表面碳氮共渗层的形成主要依赖于碳氮原子 的扩散行为及碳氮共渗反应动力学。通过该工艺可在 Ti-6Al-4V 合金表面硬化层中形成 Ti (C,N) 化合物 ,实现高硬度且硬化深度较高的碳氮共渗处理,可以在不产生工艺诱导裂纹的情况下提高合金的硬度和硬化 层深度。

3、复合表面处理技术

在先进制造技术的持续演进下,对钛合金材料服役性能的需求呈现多维度提升趋势,这一变革性发展催 生了第二代表面工程技术的突破,即复合表面处理技术。这项技术融合了两种或多种不同的表面处理方法, 突破传统单一工艺局限,通过多机制耦合作用实现材料表面综合性能的显著提升。典型技术组合方案诸如等 离子喷涂结合激光处理、热喷涂配合喷丸工艺、化学热处理与电镀技术的综合应用等。

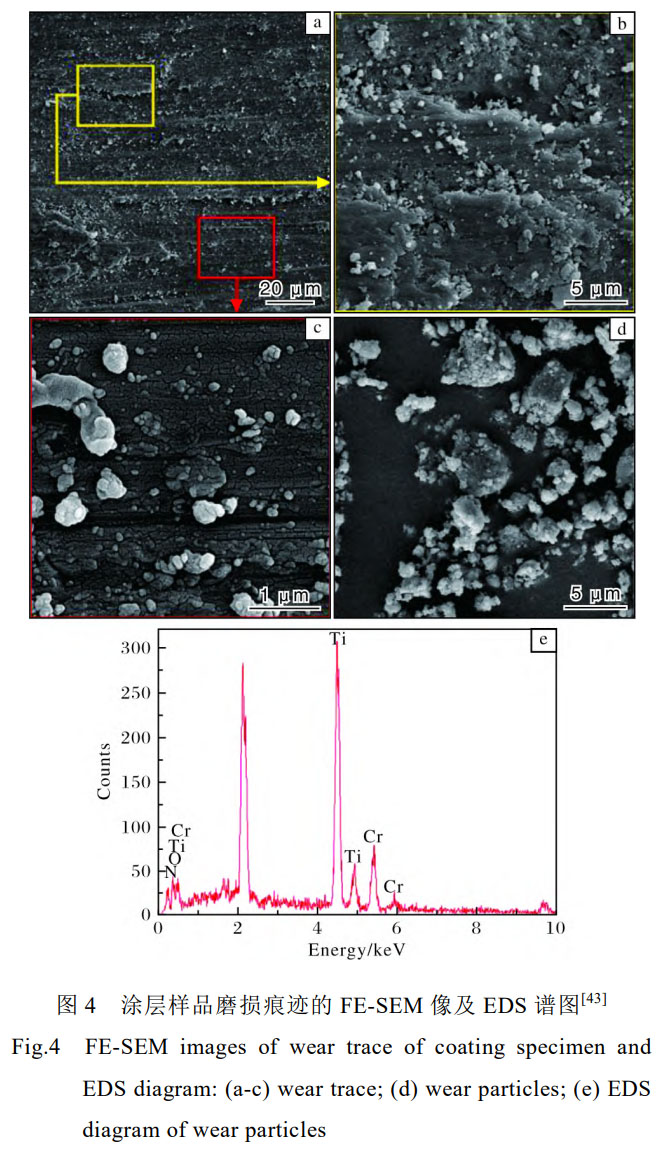

Shi 等 [40] 采用传统喷丸结合振动光整(vibratory finishing, VF)对 TC17 钛合金进行表面强化处 理。相较于单一 SP 处理,SP+VF 能够得到更低的表面粗糙度,并保持相对稳定的梯度微观结构和压应力残 留层,使得复合处理试样的高温(300℃)疲劳强度相比基材高出 18.2%。Wang 等 [41] 结合 SP 和氮离子 注入技术(nitrogen ion implantation, NII)对 TA15 钛合金进行表面处理,并对处理后的表面形貌、微 观结构、显微硬度、残余应力以及疲劳行为进行分析。研究发现,SP 和 NII 处理改变了 TA15 钛合金的表 面形貌,并在其表面产生了高密度位错和较大的残余压应力。此外,合金表面局部应力集中得到缓解,疲劳 成核位点被推移到表面以下,同时裂纹萌生和扩展的难度增加,疲劳寿命显著提高。Dong 等 [42] 提出了 一种新颖的复合表面处理方法,即在热喷涂砂喷之前先对钛合金进行 SP 预应力处理。研究表明,SP 处理 在合金表面以下约 200μm 的深度产生了大约 900 MPa 的高压缩应力,有效减轻了因喷砂所产生的尖锐特 征而导致的应力集中。该预处理抑制了裂纹扩展,从而保证热喷涂 TC4 钛合金的疲劳强度。相比之下,未 经 SP 预处理的样品由于喷砂的负面影响,疲劳极限降低了 20%。此外,在喷砂之前进行 SP 预处理可以显 著提升涂层与基体的结合强度(>60 MPa),有效增强热喷涂钛合金的疲劳抗性。Tabrizi 等 [43] 采用 电镀铬和等离子体氮化相结合的方法,在纯钛基材上成功合成了铬氮化物薄膜。该研究首先采用电镀方法在 纯钛表面涂覆一层薄铬层,随后在 600℃下进行 8 h 的等离子体氮化处理,以形成铬氮化物薄膜。X 射线 衍射(XRD)分析及硬度测试结果表明,涂层中形成了Cr2N相,样品表面显微硬度达到了 1109 HV_{0.25}">1109 HV_{0.25}。对涂层试样进行销盘摩擦磨损试验,试样磨损痕迹的场发射扫 描电子显微镜(FE-SEM)像及 EDS 谱图如图 4 所示 [43]。从图 4 可以看出,涂层试样在摩擦磨损试验期 间形成了 Cr、CrN/Cr2N、Cr2O3、Ti 和TiO2颗粒。铬氧化 物和钛氧化物具有自润滑特性,因而在摩擦磨损试验中,材料表面的平均摩擦系数仅为 0.16,相比纯钛( 摩擦系数 1.12)降幅达到 86%。综上,钛基材上合成的铬氮化物层能够有效提高材料的耐磨性、耐腐蚀性 和表面硬度,为钛材料在工程应用中的性能优化提供了新的思路。

目前,复合表面处理技术凭借其显著的性能提升优势,已在航空航天、生物医疗等高技术领域获得广泛 应用。然而,在实际服役过程中,该技术仍面临若干关键问题亟待解决:①改性层的力学性能稳定性不足, 难以满足极端工况下长效服役的需求;②涂层裂纹萌生与扩展存在多机制竞争,易导致材料表面失效;③涂 层与基体结合强度低,在循环载荷作用下易发生界面脱粘;④现有研究多聚焦于单一性能指标,缺乏对服役 环境(如高温、腐蚀、交变载荷等)耦合作用的系统研究,限制了该技术在更严苛工况中的应用拓展。

4、结语

随着新材料和新技术的不断涌现,钛合金表面处理技术将持续向复合化、智能化、绿色化方向发展:① 复合工艺的深度开发 现有技术如激光熔覆、微弧氧化和冷喷涂等各有优劣,通过深度开发复合工艺,可以 实现钛及钛合金表面性能的综合提升,使材料满足不同工况下的严苛要求;②人工智能及数字化的深度探索 随着我国智能制造技术的发展,表面处理技术将更加智能化和自动化,通过引入先进的传感器、机器人技术 和人工智能算法,可实现表面处理过程的实时监控和工艺优化,极大提高表面处理效率和质量;③可持续发 展的深度推进 随着全球对环境保护和可持续发展的重视,开发无污染电解液(微弧氧化)和可回收喷涂材 料(冷喷涂)等绿色技术,符合我国可持续发展的战略要求,有助于推动经济、社会和环境的协调发展。

然而,目前新型钛合金的设计与开发仍面临很大的技术挑战,钛合金的性能提升也进入到瓶颈期,传统 的合金化策略在挖掘钛合金性能潜力方面渐显乏力,且对于钛合金性能的提升也有限。在此背景下,钛合金 表面处理技术具有显著的优势。表面处理技术可以在不改变钛合金基体成分和性能的前提下,通过改变表面 状态实现性能的提升。这种方法具有适应性强、成本效益高、效果显著等特点,未来将有望成为进一步提升 钛及钛合金综合性能最有效的方法之一。随着原位表征技术和智能涂层设计的发展,表面处理技术正从经验 主导向精准调控演进,为突破钛合金性能瓶颈提供了极具潜力的技术路径。

参考文献 References

[1] Ma X L, Matsugi K, Shang Z F, et al. Design of α-type titanium alloys with improved corrosion resistance and tensile properties[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2024, 53(4): 947-953.

[2] Guo J L, Wang F, Liou J J, et al. Parallel groove-textured TB6 titanium alloy surfaces for improving wettability, tribological properties and corrosion resistance[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2024, 53(3): 617-624.

[3] 任晓龙,陈宇,张胜,等。航空用超大规格 TC18 钛合金棒材的制备及组织性能研究 [J]. 钛工业进展,2024, 41 (3):14-18.

[4] Pawar A, Kamble D, Jadhav D B. Experimental investigation on titanium alloys for machining of stepped circular holes using ultrasonic-assisted hybrid ECM[J]. Journal of Engineering & Applied Science, 2024, 71: 58.

[5] Bai M H, Liu T Y, Liu B, et al. Preparation and properties of polyurethane cold galvanizing coatings with phosphoric acid modified zinc powder[J]. Surface & Coatings Technology, 2024, 489: 131128.

[6] Li G, Chi W Q, Wang W J, et al. High cycle fatigue behavior of additively manufactured Ti-6Al-4V alloy with HIP treatment at elevated temperatures[J]. International Journal of Fatigue, 2024, 184: 108287.

[7] 崔振铎,朱家民,姜辉,等. Ti 及钛合金表面改性在生物医用领域的研究进展 [J]. 金属学报,2022, 58 (7): 837-856.

[8] 王欣,罗学昆,宇波,等。航空航天用钛合金表面工程技术研究进展 [J]. 航空制造技术,2022, 65 (4): 14-24.

[9] Hassani-Gangaraj S M, Moridi A, Guagliano M. Critical review of corrosion protection by cold spray coatings[J]. Surface Engineering, 2015, 31(11): 803-815.

[10] Baptista A, Silva F J G, Porteiro J, et al. On the physical vapour deposition (PVD): evolution of magnetron sputtering processes for industrial applications[J]. Procedia Manufacturing, 2018, 17: 746-757.

[11] Khun N W, Tan A W Y, Bi K J W, et al. Effects of working gas on wear and corrosion resistances of cold sprayed Ti-6Al-4V coatings[J]. Surface & Coatings Technology, 2016, 302: 1-12.

[12] Hatem A, Lin J, Wei R, et al. Tribocorrosion behavior of low friction TiSiCN nanocomposite coatings deposited on titanium alloy for biomedical applications[J]. Surface and Coatings Technology, 2018, 347: 1-12.

[13] Sun L Z, Yuan G W, Gao L B, et al. Chemical vapour deposition[J]. Nature Reviews Methods Primers, 2021, 1: 5.

[14] Saeed M, Alshammari Y, Majeed S A, et al. Chemical vapour deposition of graphene-synthesis, characterisation, and applications: a review[J]. Molecules, 2020, 25(17): 3856.

[15] Radtke A, Ehlert M, Grodzicka M, et al. Studies on silver ions releasing processes and mechanical properties of surface-modified titanium alloy implants[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2018, 19(12): 3962.

[16] Baltatu M S, Vizureanu P, Sandu A V, et al. Microstructural analysis and tribological behavior of Ti-based alloys with a ceramic layer using the thermal spray method[J]. Coatings, 2020, 10(12): 1216.

[17] Nelson G M, Nychka J A, Mcdonald A G. Flame spray deposition of titanium alloy-bioactive glass composite coatings[J]. Journal of Thermal Spray Technology, 2011, 20(6): 1339-1351.

[18] Penyashki T, Kamburov V, Kostadinov G, et al. Some ways to increase the wear resistance of titanium alloys[J]. Journal of the Balkan Tribological Association, 2021, 27(1): 1-20.

[19] Han X, Ma J X, Tian A X, et al. Surface modification techniques of titanium and titanium alloys for biomedical orthopaedics applications: a review[J]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2023, 227: 113339.

[20] 郭孟秋,唐斌,范鑫,等。钛合金零件表面爆炸喷涂修复 [J]. 航空维修与工程,2015 (9): 121-123.

[21] Liu G R, Wang L. Durable TBCs with self-enhanced thermal insulation based on co-design on macro- and micro-structure[J]. Applied Surface Science, 2019, 483: 472-480.

[22] Luo Y, Gao L P, Hu J Q, et al. Mechanical properties and in vitro human gingival fibroblasts compatibility of plasma-sprayed zirconia-coated titanium alloy abutment[J]. Materials Letters, 2022, 324: 132702.

[23] Kurdi A, Almalki D, Degnah A, et al. Microstructure and micro-mechanical properties of thermally sprayed HA-TiO2 coating on beta-titanium substrate[J]. Materials, 2025, 18(3): 540.

[24] 周志强,郝娇山,宋文文,等。钛合金表面等离子喷涂 Al₂O₃-40% TiO₂陶瓷涂层的高温摩擦磨损性能 [J]. 表面技术,2023, 52 (12): 351-359.

[25] Wang T, Zhang Q N, Yu SM, et al. Development of latent fingermarks by unbalanced magnetron sputtering deposited ultra-thin metal film[J]. Vacuum, 2021, 194: 110577.

[26] Rosaz G, Bartkowska A, Carlos C P A, et al. Niobium thin film thickness profile tailoring on complex shape substrates using unbalanced biased High Power Impulse Magnetron Sputtering[J]. Surface and Coatings Technology, 2022, 436: 128306.

[27] Choi Y H, Huh J Y, Baik Y J. Radial microstructural nonuniformity of boron nitride films deposited on a wafer scale substrate by unbalanced magnetron sputtering[J]. Thin Solid Films, 2023, 769: 139753.

[28] Fu Y Q, Zhou F, Zhang M D, et al. Structural, mechanical and tribocorrosion performances of CrMoSiN coatings with various Mo contents in artificial seawater[J]. Applied Surface Science, 2020, 525(18): 146629.

[29] Unal O, Maleki E, Karademir I, et al. Effects of conventional shot peening, severe shot peening, re-shot peening and precised grinding operations on fatigue performance of AISI 1050 railway axle steel[J]. International Journal of Fatigue, 2022, 155: 106613.

[30] Ravnikar D, Sturm R, Zagar S. Effect of shot peening on the strength and corrosion properties of 6082-T651 aluminium alloy[J]. Materials, 2023, 16(14): 4976.

[31] Maleki E, Unal O, Amanov A. Novel experimental methods for the determination of the boundaries between conventional, severe and over shot peening processes[J]. Surfaces and Interfaces, 2018, 13: 233-254.

[32] Ji D D, Chen H D, Zhang J W, et al. Influence of micro-shot peening and traditional shot peening on fatigue performance and fracture behaviors of Ti-6Al-4V alloy[J]. International Journal of Fatigue, 2025, 194: 108837.

[33] 孟宪凯,张韩,宋福阳,等。双脉冲激光冲击强化 Ti6Al4V 钛合金微观组织与拉伸性能研究 [J]. 中国激光,2024, 51 (20): 2002201.

[34] Fogagnolo J B, Rodrigues A V, Sallica-Leva E, et al. Surface stiffness gradient in Ti parts obtained by laser surface alloying with Cu and Nb[J]. Surface & Coatings Technology, 2016, 297: 34-42.

[35] Grabarczyk J, Batory D, Kaczorowski W, et al. Comparison of different thermo-chemical treatments methods of Ti-6Al-4V alloy in terms of tribological and corrosion properties[J]. Materials, 2020, 13(22): 5192.

[36] Wu X, Guan J, Liu J, et al. Corrosion behavior of TA2 titanium alloy vacuum induction carburizing layer in fluorine-containing mixed acid[J]. Surface Technology, 2019, 48: 304-311.

[37] Dong B Z, Guo X H, Zhang K D, et al. Combined effect of laser texturing and carburizing on the bonding strength of DLC coatings deposited on medical titanium alloy[J]. Surface and Coatings Technology, 2022, 429: 127951.

[38] Zhao G H, Aune R E, Espallargas N. Tribocorrosion studies of metallic biomaterials: the effect of plasma nitriding and DLC surface modifications[J]. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2016, 63: 100-114.

[39] Seo D M, Hwang T W, Moon Y H. Carbonitriding of Ti-6Al-4V alloy via laser irradiation of pure graphite powder in nitrogen environment[J]. Surface and Coatings Technology, 2019, 363: 244-254.

[40] Shi H L, Liu D X, Pan Y F, et al. Effect of shot peening and vibration finishing on the fatigue behavior of TC17 titanium alloy at room and high temperature[J]. International Journal of Fatigue, 2021, 151: 106391.

[41] Wang Y M, Wang X, Xu C L, et al. Effect of shot peening and nitrogen ion implantation on the fatigue behavior of TA15 titanium alloys[J]. International Journal of Fatigue, 2023, 172: 107649.

[42] Dong X X, Lu J Z, Zhang Z L, et al. Enhancing fatigue performance of thermal spray coated titanium alloy by shot peening before grit blasting[J]. Journal of Thermal Spray Technology, 2024, 33(8): 2784-2800.

[43] Tabrizi A T, Aghajani H, Laleh F F. Tribological characterization of hybrid chromium nitride thin layer synthesized on titanium[J]. Surface and Coatings Technology, 2021, 419: 127317.